こんにちは、菜の花はり灸院整骨院の青木です。

風邪をひいたあと、熱は下がったのに

「咳や呼吸の苦しさで夜も眠れない」

「咳だけが何日も続いてつらい…」

そんな経験はありませんか?

今日は、気管支炎による咳が長引く理由とその対策を、西洋医学と東洋医学の両面からわかりやすく解説します。あと、肺を強化するツボを3つご紹介しますね。

気管支とは、肺へ空気を運ぶ通り道に細菌やウイルスにより炎症が起きることで咳や痰、息苦しさなどの症状が起こります。

気管支炎は大きく分けて、「急性気管支炎」と「慢性気管支炎」があります。

急性気管支炎

・風邪の細菌やウイルスが気管支に入り、炎症を起こす

・のどの痛みや発熱のあとに咳が出てくる

・熱が下がってものどの痛みが消えても、喉が腫れていたり咳が2週間ほど続くことも

慢性気管支炎

・3ヶ月以上咳や痰が続く状態

・喫煙や食生活の不摂生

・朝に咳がひどい、息切れしやすい

・進行すると肺気腫やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)という重い呼吸器病へ

東洋医学では、「肺」はただ空気を出し入れする器官ではなく、体の表面を守る“バリア機能”のような働きも担っていると考えます。

このバリアを「衛気(えき)」と呼びます。東洋医学でいう「衛気(えき)」は、体の表面をめぐっていて、体温を調節したり、ウイルス・細菌・花粉などの外からの刺激から体を守る働きがあります。

いわば、体を守るバリアのようなエネルギーです。

このほかにも、東洋医学では「営気(えいき)」「宗気(そうき)」「元気(げんき)」といった、いろいろな種類の「気」が体の中をめぐっていて、

それぞれが異なる役割を持ちながら、お互いに助け合って、私たちの命や健康を支えています。でも反対に、体が冷えていたり、疲れていたり、肺の潤いが足りなかったりすると、このバリアが弱まり、風邪をひきやすくなったり、喉が腫れたり咳が長引く原因になります。

次に気管支炎の咳による東洋医学の体質タイプを4つ紹介します。

①【冷えタイプ(寒邪による咳)】

冷えタイプの咳です。このタイプの方は、寒い空気を吸ったときや、朝晩の冷え込みで咳が出やすくなります。痰は白くてサラサラ、量はあまり多くなく、風邪の引き始めに出やすいのも特徴です。特に、冬の寒さや夏の冷房で体が冷えたときに悪化しやすいので、体を冷やさないように温めることがとても大切です。

②【乾燥タイプ(燥邪による咳)】

乾燥タイプの咳です。このタイプは、のどがイガイガして、空咳(からぜき)が続くのが特徴です。乾いた咳なので痰はあまり出ませんが、声がかすれたり、のどや口の渇きを訴える方が多いです。秋や暖房の季節、乾燥した環境で悪化しやすい傾向があります。肺は「潤い」が大切な臓器なので、肺を潤す食べ物や保湿が重要です。

③【湿タイプ(痰湿による咳)】

湿タイプの咳です。このタイプは、ネバネバとした痰が絡む咳が特徴です。咳は食後や湿気の多い日に悪化しやすく、「痰が切れず気持ち悪い」「喉の奥に何か残っている感じがする」と訴える方もいます。胃腸が弱く、水分代謝がうまくいっていないことで、余分な水分=痰が溜まりやすくなります。

④【気虚タイプ(エネルギー不足による咳)】

最後にご紹介するのが、気虚(ききょ)タイプの咳です。これは「体のエネルギー=気が足りていない」ことによる咳です。特徴は、疲れると咳が出ること。息切れしやすく、声が小さい、話している途中に咳き込む…といった症状があります。季節の変わり目や、風邪が治りきらない時期に悪化しやすく、「気の不足」によって肺がしっかり働かなくなっている状態です。

次に、気管支炎の咳による肺の機能を上げるのに効果のある

東洋医学のツボを三つご紹介します。

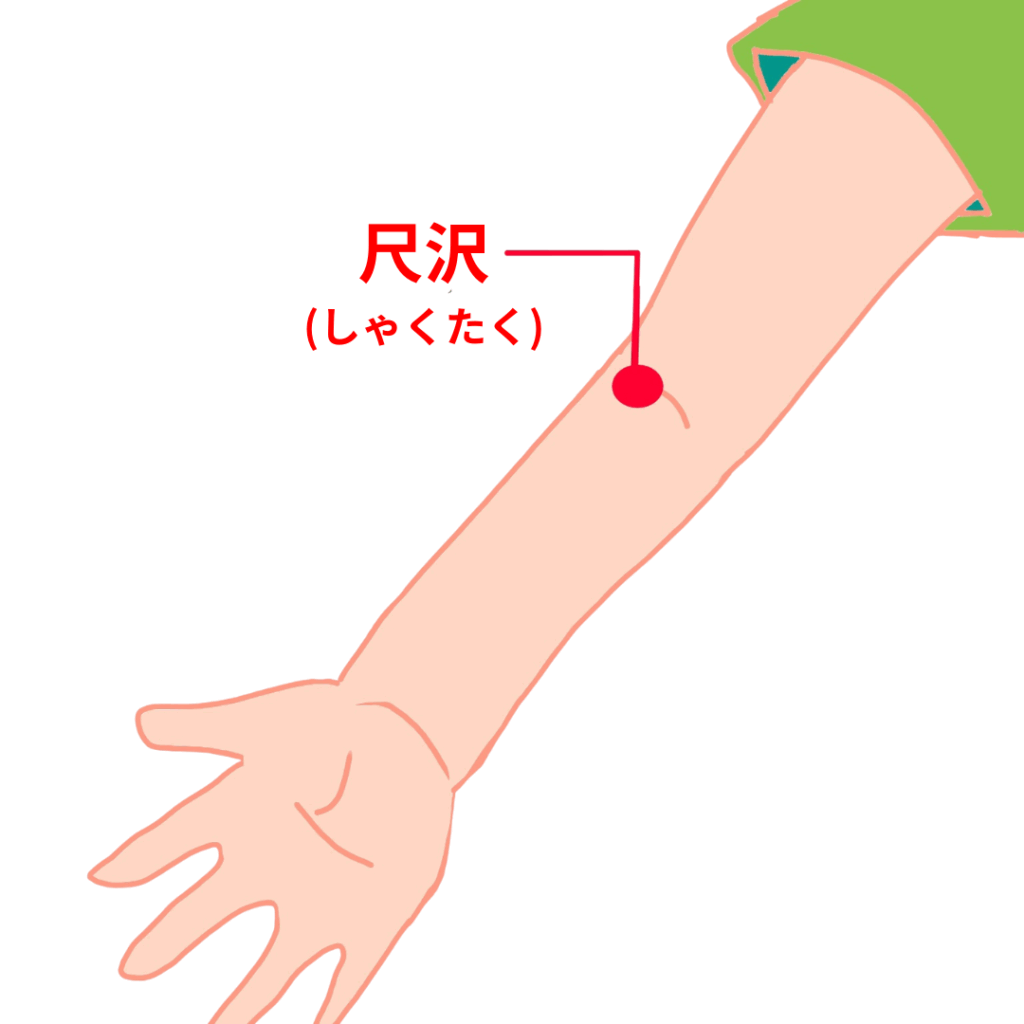

①尺沢(しゃくたく)

【位置】ひじの内側、腕のしわの上で、親指側にあるくぼみ

【効果】肺経に属する代表的なツボで、咳・息苦しさ・のどの渇き・痰などに用いられます。尺沢は、肺の気が集まる「合水穴(ごうすいけつ)」というツボで、痰が多く出るような咳に効果的です。また、息がうまく吸えない・胸が詰まるという症状にも使います。

➁孔最(こうさい)

【位置】尺沢と手首の間の線上、肘から3寸下に下ったところ

【効果】急性期の咳、のどの痛み、気道の過敏反応

孔最は「郄穴(げきけつ)」と呼ばれる、急性症状に強いツボ。風邪をひいたあとや、のどの炎症がある咳にピッタリです。急にゴホゴホと激しく咳が出るときなど、即効性が期待できます。

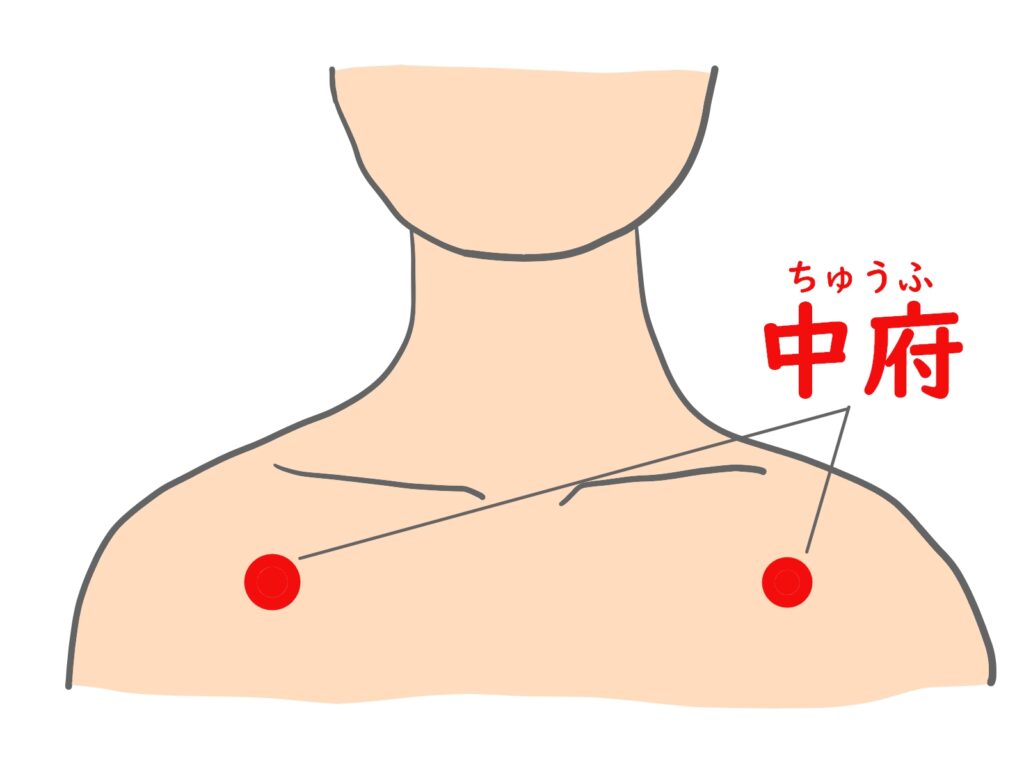

➂中府(ちゅうふ)

【位置】鎖骨の下、肩の少し内側(乳首の上あたり)

【効果】肺の「募穴(ぼけつ)」で、肺の気の不調を整えるツボ

中府は「肺の入り口」とも言われ、咳や息苦しさ、胸がつかえるようなときに効果的です。

慢性的な気管支炎や、呼吸が浅くなっている人にもおすすめのツボです。

今回は気管支炎タイプ別の紹介と肺をツボ3つ紹介させていただきました。これらのツボは体を強くするのに大切なのでお灸やマッサージをしてみて下さい。

東洋医学では、咳は「肺の弱り」や「体のバリア力(=衛気)の低下」が原因と考え、その人の体質に応じたアプローチを大切にしています。肺の働きを助ける代表的なツボには尺沢・孔最・中府などがあり、こうしたツボを使って体の巡りや呼吸を整える事が可能です。

「咳=肺のサイン」として、

少し体を見直すきっかけにしてもらえるといいかもしれません。しかし、咳が治らず改善がされない場合は東洋医学の鍼灸治療をする事をオススメします。

急性気管支炎・慢性気管支炎の咳でお困りの方は、

当院までご相談ください。

コメント