こんにちは。菜の花はり灸院整骨院の青木です。

今日は『胃もたれや胃の不快感があるときに控えるべき食べ物』を、東洋医学の視点からご紹介します。

食後に“胃が重だるい”“すぐお腹が張る”“食欲が出ない”と感じたことはありませんか?

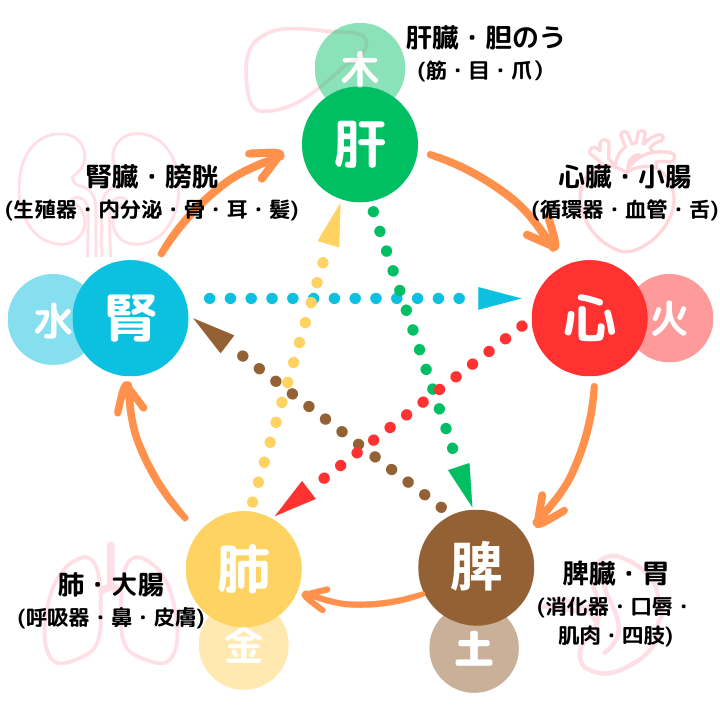

病院で検査をしても大きな異常はないのに、ずっと胃の具合いが悪い。これは東洋医学では“脾胃の弱り”が関係していると考えられます。

脾胃というのは、食べ物を気(エネルギー)や血に作り出す大切な臓腑です。ここが弱ると、全身の元気が出なくなり、疲れやすくなったり、気持ちまで落ち込んでしまいます。さらに脾胃がうまく働かないと、体の中に「湿」と「熱」がこもりやすくなります。これを東洋医学では「湿熱(しつねつ)」と呼び、胃の重だるさや口の苦み、胸やけ、便がベタつくなどの不快な症状につながってしまいます。湿熱は、飲食の不摂生や冷たい物・脂っこい物の摂りすぎでもたまりやすいので注意が必要です。

今の時代は、冷たい飲み物、脂っこい食事、甘いものやアルコール、そしてストレスや不規則な生活で、脾胃に大きな負担がかかっています。だからこそ、日々の食事で“控えるもの”を意識することが、胃の不快感を改善につながります。

今日はそんな脾胃を弱らせやすい、控えるべき食べ物をいくつかご紹介していきます。どれも身近で口にしやすいものですが、体調のためにぜひ意識してみてくださいね。」

①冷たい飲み物

まず一つ目は、冷たい飲み物や食事です。東洋医学では『脾胃は冷えを嫌う』といわれ、脾胃は食べ物から気(エネルギー)や血を作り出す非常に大切な臓腑です。冷たいものを摂りすぎると、脾胃の働きが弱まり、食べ物をうまく消化できなくなります。その結果、胃もたれや下痢、体のだるさ、疲れやすさといった不調が起きやすくなります。

夏はどうしても冷たいものに手が伸びがちですが、できるだけ常温や温かい飲み物を意識して、脾胃を守ることが体の元気につながります。

② 脂っこい食事

二つ目は、脂っこい食事です。

揚げ物、こってりラーメン、焼き肉など脂の多い食べ物は、体の中に『湿(しつ)』を溜め込みやすく、脾胃の働きを停滞させます。湿が溜まると、消化がスムーズに行われず、胃もたれや胸やけ、食後の重だるさなどの不調が出やすくなります。また、湿は体内の水分代謝を滞るため、むくみやだるさ、倦怠感の原因にもなります。

脂っこいものは控えめにし、消化に優しい食材や調理法を意識することが、脾胃を守り元気な体を保つポイントです。

③ 甘い物(精製砂糖)

三つ目は、甘い物です。東洋医学では、甘味には少量であれば脾を補い元気を助ける作用があります。しかし、ケーキやお菓子、ジュースなどの毎日甘い物を取り過ぎると、体内に『湿』を生み、胃腸を重くだるくさせます。特に、上白糖やグラニュー糖など精製砂糖は体に負担をかけやすく、食欲不振や疲れやすさ、だるさの原因になりやすいです。

甘い物は出来るだけ精製砂糖を避け、自然な甘味やバランスの良い食事と組み合わせることが、脾胃を守り元気な体を保つポイントです。

④ アルコールや刺激物

「四つ目は、アルコールや刺激物です。

お酒や辛いもの、コーヒーなどは、少量であれば楽しむこともできますが、過剰に摂ると胃に『熱』をこもらせ、脾胃の働きを乱し、胃痛や胸やけの原因になりやすくなります。飲みすぎや食べすぎは胃の粘膜を傷め、消化や吸収の力を弱めるため、だるさや疲れやすさにもつながります。

脾胃を守り、消化力や吸収力を守るためには、こうした刺激物は量を控えめにすることが大切です。

まとめ

胃もたれや胃の不快感があるときに控えるべき食べ物についてお話ししました。

冷たい物、脂っこい食事、甘い物、そしてアルコールや刺激物。

どれも身近で口にしやすいものですが、脾胃の働きを弱らせ、消化力や吸収力に負担をかける原因にもなります。『何を食べるか』だけでなく、『何を控えるか(避けるか)』を意識することで、胃の不調はずいぶん軽くなります。

ぜひ日常生活の中で意識してみてください。

コメント