【大阪府堺市】耳の聞こえづらさはストレスと深く関係します。

突発性難聴でお困りなら菜の花はり灸院整骨院

「突発性難聴とストレスの関係」について、

「朝起きたら片耳が聞こえにくい・音がこもる」

「耳に水が入ったよう・圧がかかったような感覚が続く」

ある日突然、片方の耳が聞こえにくくなったり、耳が詰まったような感じがしたりする。病院の耳鼻科を受診し、「突発性難聴」と診断される方が増えています。

東洋医学ではストレスや自律神経の乱れが深く関係していることが多く、突発性難聴は鍼灸治療で改善する事が可能です。今回は東洋医学で考える突発性難聴の鍼灸について説明していきます。

ストレスによる自律神経の関係

ストレスを感じると、体は緊張状態になります。これは「交感神経」が優位になるためで、血管が収縮し、血流が悪くなります。

突発性難聴は、原因がはっきりしないことも多く、治るまでの期間にも個人差があります。耳の奥(内耳)はとても繊細な器官で、血流が少し悪くなるだけでも酸素や栄養が行き届きにくくなります。その結果、内耳の細胞がダメージを受け、聴力が低下したり、耳鳴りが起こったりすることがあります。

つまり、ストレス → 自律神経の乱れ → 血流の低下 → 難聴という流れが起こりやすいのです。特に「責任感の強い方」「頑張りすぎる方」「睡眠不足や疲労が溜まっている方」などは、自律神経が乱れやすく、突発性難聴を発症するリスクが高くなります。

東洋医学から見る突発性難聴

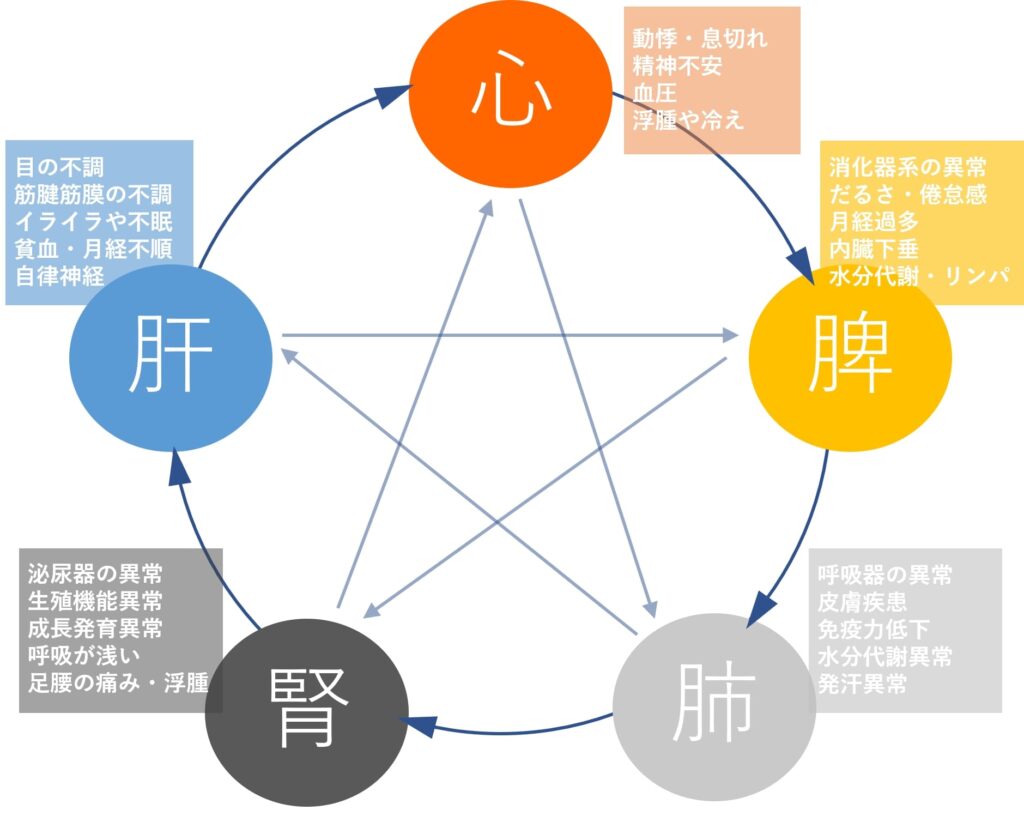

東洋医学では、耳の働きは「腎(じん)」と深い関係があると考えます。腎は生命エネルギー(精)を蓄え、聴覚や成長、老化にも関係する臓腑です。腎のエネルギーが不足すると、耳鳴りや難聴が起こりやすくなります。

また、ストレスが強くなると「肝(かん)」の働きが滞ります。肝は“血(けつ)”の巡りをコントロールする役割がありますが、ストレスにとても影響を受けやすい臓腑です。肝の巡りが悪くなると、気血が滞り、耳への血流も悪くなってしまいます。

つまり、

・ストレスにより「肝」が滞る

・疲労や加齢で「腎」が弱る

この「肝」や「腎」のバランスの崩れることで、突発性難聴の大きな要因と東洋医学では考えます。

鍼灸によるアプローチ

鍼灸治療では、ストレスで乱れた自律神経を整え、耳の血流を改善していきます。

同時に、「肝」と「腎」のバランスを整え、耳の働きを助けることを目的とします。

使用するツボには、

•風池(ふうち) … 耳まわりの血流を促し、耳鳴り・難聴に作用

•太衝(たいしょう) … ストレスで滞った肝の気を流し、心身をリラックスさせる

•太谿(たいけい) … 腎の働きを補い、回復力を高めこれらを組み合わせて施術することで、耳だけでなく全身のバランスを整えていきます。

実際に施術を受けた方からは、「耳の詰まり感が軽くなった」「眠れるようになった」「体が温まり、疲れにくくなった」といった声もいただいています。

当院が行う経絡治療の特徴は、耳そのものだけでなく、身体全体の巡りを整えることで本来の自然治癒力を高めることです。

自宅でできるセルフケア

突発性難聴は、発症からの時間がとても大切です。日常生活で次のような点を意識してみてください。

•睡眠をしっかりとる:夜更かしを避け、自律神経を回復させましょう。

•体を冷やさない:特に首・耳まわりを温めると血流が改善します。

•ストレスをためない:深呼吸、軽いウォーキング、趣味の時間を意識的に。

•食事を整える:過労時は温かいスープや消化の良い食事を心がけて。

また、首や肩のストレッチや肩回しの体操をすることでも血流が促され、症状の改善を助けます。

まとめ

突発性難聴は“突然”起こる病気ですが、実際には体が発する小さなサインの積み重ねです。家事・育児で疲労が溜まり疲れが抜けない、仕事でのストレスが強い、寝つきにくい、眠りが浅いなど…。

そんな状態を放置していると、体が限界になり自律神経が乱れやすくなります。そして、耳に違和感を感じ始め気づいた時には「耳が聞こえにくい」、「耳が詰まった様な感じ」に症状が悪化します。

東洋医学では、耳の症状を“全身のバランスの乱れ”としてとらえます。鍼灸治療(経絡治療)で体の内側から「気・血・水」の巡りを良くすることで、自律神経が整いやすくなり耳の回復力を高めることができます。

もし、「治療を続けているけれどなかなか改善しない」「ストレスや疲れを感じている」という方は、体の内側から整える鍼灸のケアを一度試してみてください。

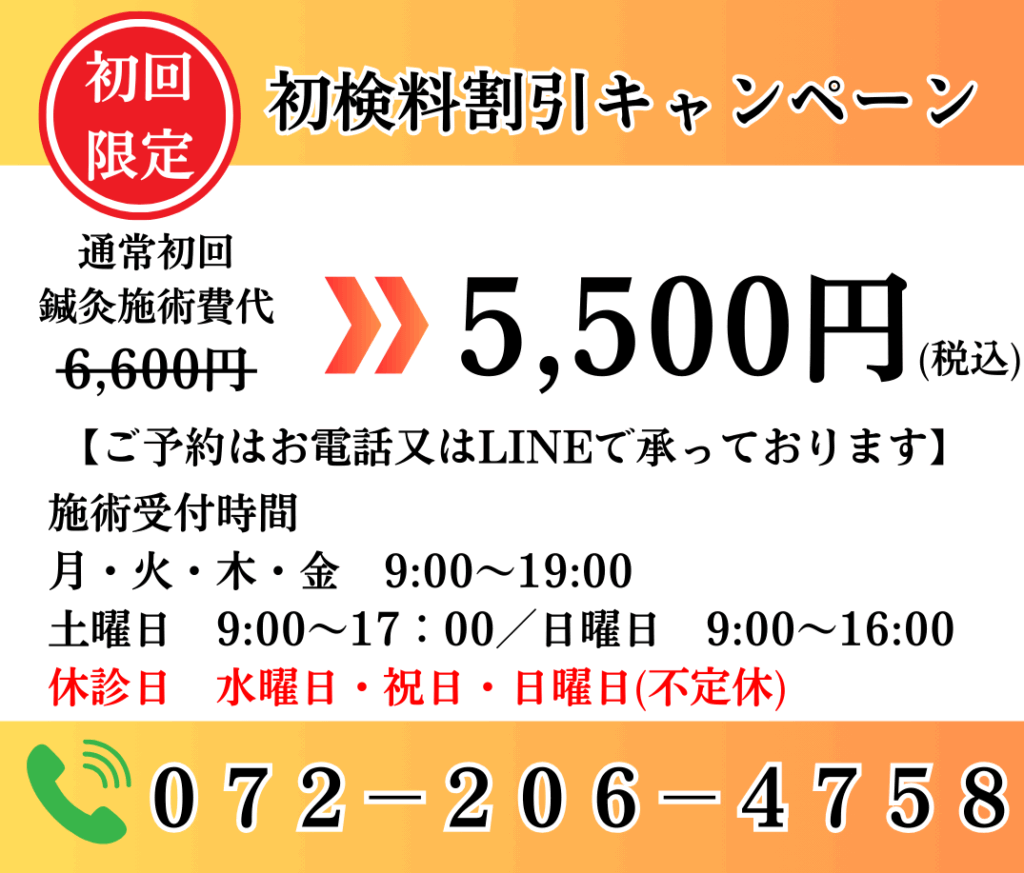

菜の花はり灸院整骨院では、

突発性難聴・耳鳴り・めまいなど、

耳に関するお悩みにも対応しています。一人ひとりの体の状態を丁寧に見ながら、

自律神経のバランスを整える治療を行っています。お気軽にご相談ください。